目次

基本的なルール

詰将棋は「本将棋(一般的な指し将棋)の中から詰みに関係ある駒だけを抽出したもの」

という認識で概ね問題ありません。これだけ分かっていれば解くことはできます。

逆説的に考えると、

すべての盤上の駒や持ち駒は必ず詰みに関係するので、

詰将棋を解くにあたってヒントになり得ます。

禁じ手(反則)についても本将棋と同じです。例えば、

- 二歩を打つ

- 打った歩で詰ます(打ち歩詰め)

- 行き所のない駒が生じる

- 連続王手の千日手をかける

- 自玉が取られる状態になる(王手放置や自爆)

ということをしてはいけません。

用語で違う点として、相手玉を詰まそうとする側を「

攻め方(せめかた)」、

詰まされる側を「

玉方(ぎょくかた)」と言います。

知らなくても特に問題はありませんが、

詰将棋では「先手」「後手」という概念がありませんので、

一応覚えておいてください。

盤面で違う点として

「盤上にある駒と攻め方の持ち駒」以外のすべての駒は玉方の持ち駒になります(玉は除く)。

合駒の種類が豊富になる分、本将棋よりも玉方が少し有利と言えます。

例えば、盤上と攻め方の持ち駒に桂(や成桂)が4枚ある場合、

玉方の持ち駒には桂がない、ということになります。

合駒が絡む問題では、表示されている各駒の枚数を確認して、

引き算で残り(=玉方の持ち駒)の枚数を計算することも重要です。

詰将棋において、盤上に玉方の玉のみ配置されている問題は多いですが、

攻め方の玉も配置されている場合は「双玉(そうぎょく)」と言います。

王手のお返し(「逆王手」)や「開き王手」の変化が出てくるので、

相手玉だけの時とは違った面白さがあります。

詰将棋はその名の通り、相手玉を詰ますことを目的としていますので、

攻め方は必ず王手をかけ続けて、玉方が王手を回避できなくなる状態にします。

原則として、

攻め方と玉方の最善手をそれぞれ自分で考えることになりますが、

詰将棋アプリなどでは玉方の応手を自動で指してくれるものもあります。

詰将棋を解答するにあたっては、例えば「▲7六歩」「△2二金打」のような

符号を理解していることが望ましいですが、

実際に駒を動かして詰みであることが分かれば、あやふやでも大丈夫です。

本将棋と異なるルール

詰将棋には本将棋と異なるルールもいくつかあります。

第一に玉方は手数伸ばしのためだけの無駄な合駒をしてはいけません。

中合いという受けの高等テクニックもあり、合駒が無駄か否かという判断は意外と難しいのですが、

その合駒を取った場合に、合駒をしなかった場合と比較して、

それ以外の詰め手順が変わらず、かつ、取った駒が余るならば「無駄」となります。

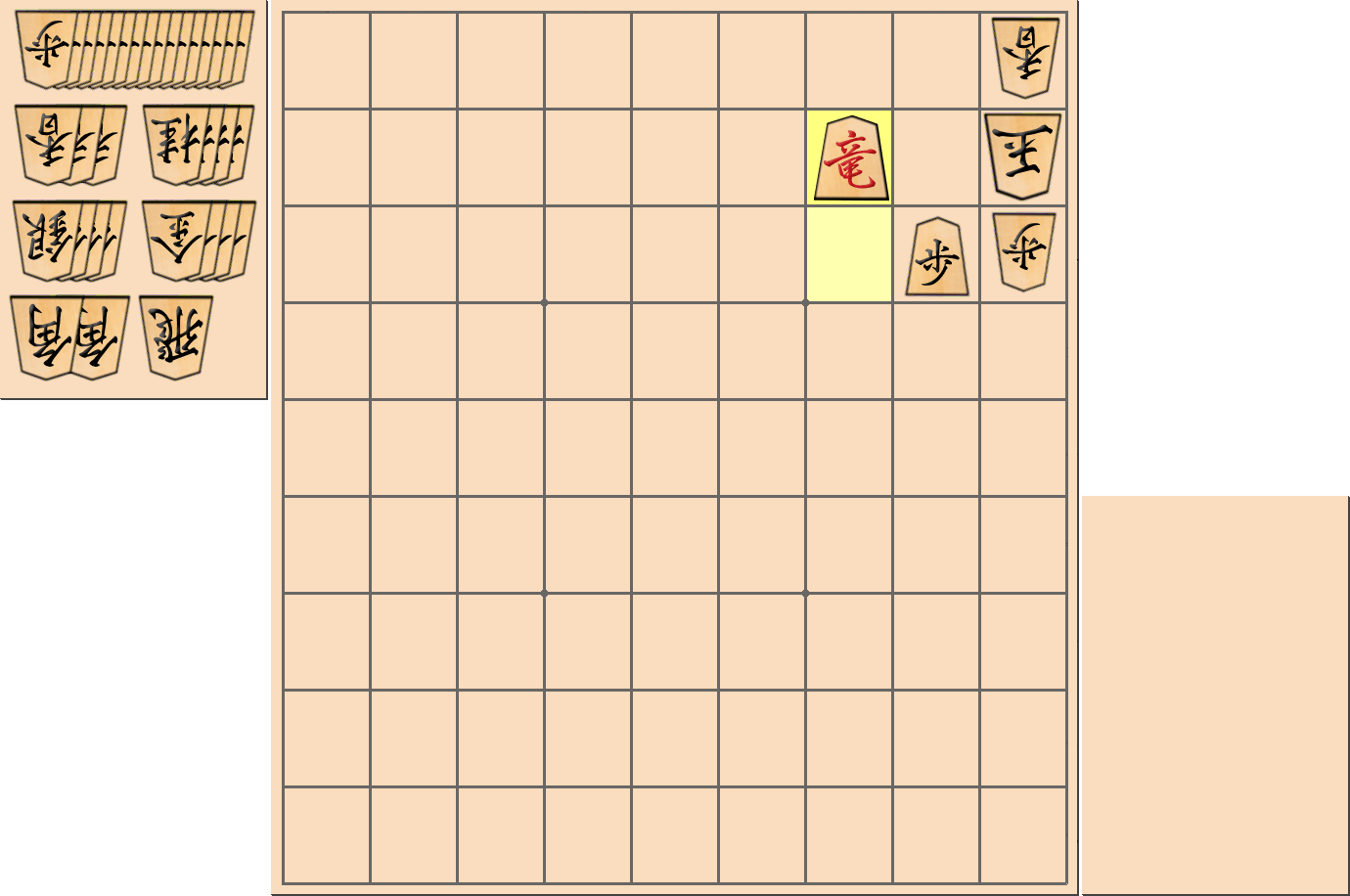

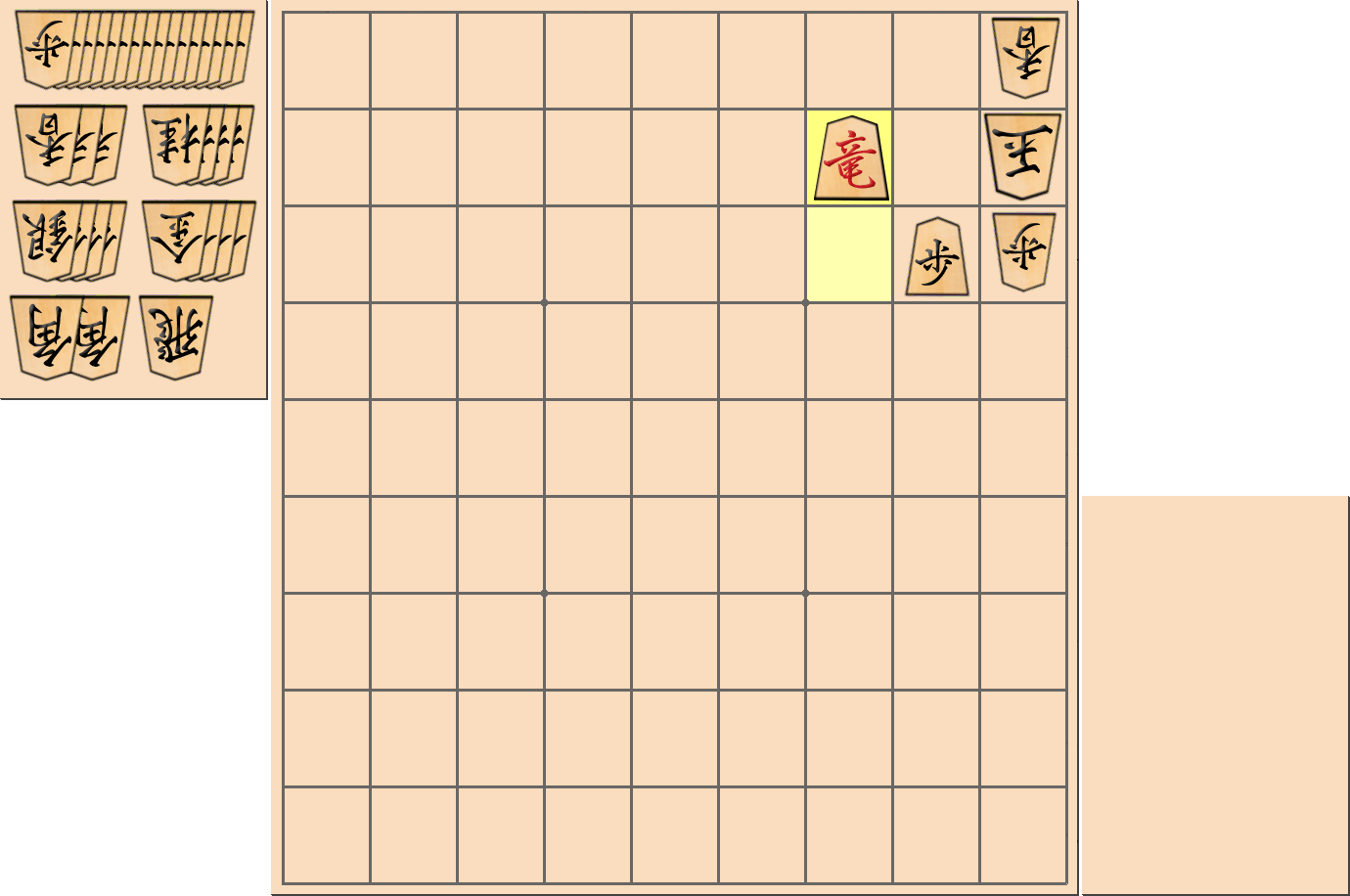

例えば、下図の▲3二飛成とした状態で詰め上がり(最終手)なのですが、

本将棋のルール上は△2二歩のように合駒を打っても反則ではありません。

しかし、▲同竜でも▲同歩成でも詰みとなり、

「合駒を打つ&取るという2手が伸びただけ」ですので詰将棋では正解手順に含めません。

第二に攻め方は最も手数が短くなるような手順を選択しなければなりません。

例えば、頭金で詰みなのに、別の王手でグルグルと追いかけまわしてから頭金を打つようなことはしません。

尚、飛車・角・香を離して打って王手をかける場合、

どこから打っても詰みであれば、どこに打っても構いません。

但し、「非限定(ひげんてい)」と言って、

そのような問題は詰将棋としての評価が少し下がります。

詰将棋作者も当然意識はしていて、正解が1か所しかない場合も多いので、

本当にどこから打っても大丈夫なのか疑う癖を付けましょう。

第三に玉方は最も手数が長くなるように王手を回避しなければなりません。

短手数の詰みだと思ったら、角の合駒をしたり、中合いをしたりすることで

意外と超手数の難問ということもあります。

ただし、

「2手変長」という特殊ルールもあります(後述)。

複数の手順がある場合の解答指針

問題によっては同一手数かつ持ち駒の余らない手順が複数存在する場合があります。

「どうやっても詰む」と分かれば十分なのですが、

解答をどの手順にすればよいかよく迷います。

その際には以下の指針に従ってください。

- 盤上の駒の枚数が少なくなるようにする

- 攻め方が最後まで間違える紛れを増やすようにする

- 盤上の駒が最も働くようにする

上記はルールではありませんので、

手順や盤面(初形・経過・詰め上がり)の「美しさ」を考えながら、作者の意向を汲んでみてください。

(※作意手順以外でも同一手数かつ持ち駒が余らなければ正解手順ではあります。)

実戦詰将棋のルール

詰将棋には、特に「実戦詰将棋」と分類しているものがあります。

「本将棋の実戦によく出てきそうな形」ということであり、

基本的にはそれ以外で違いはありません。

ただし「攻め方の持ち駒が余らない」という条件を満たしたうえで

詰み手順が複数ある場合もあります。

これは「美しさを踏まえて作意手順を考える」こととは少し異なり、

「その形で詰みがあるということが分かれば良い」という意味合いが強くなってきます。

特殊ルール「2手変長」

詰将棋のルールとして「玉方は最も手数が長くなるように王手を回避する」

と説明しましたが、実は例外があります。

玉方が最も手数が長くなるように王手を回避した場合に攻め方の持ち駒が余り、

かつ、それよりも2手短い手数では攻め方の持ち駒が余らない場合、

攻め方の持ち駒が余らない方の手順(最長手順よりも2手短い)が正解手順となります。

何を言っているのかが分かりづらいと思いますが、

これは、詰将棋作者への配慮・忖度(そんたく)であり、

厳密に言えば、その問題の傷・欠点です。

詰将棋では、盤面や詰め手順の美しさ・華々しさを求めることも多いのですが、

それを余詰め(別解)なく作り上げる作業は非常に難しいのです。

よって、作者の意図を味わうことを優先して、

少しの傷には目をつぶり、作品として認めましょう、ということになります。

「あれ?こっちの方が2手長いよね?でも駒が余る…。」となった場合、

「手順や詰め上がりの美しい方」を答えてあげましょう。

それで

詰将棋の奥深さを感じることができれば良いのです。

尚、短手数の場合は不完全作として扱われることがほとんどです。

少なくとも級位者の方が解くような問題で気にする必要はありません。