目次

舟囲いの基本形

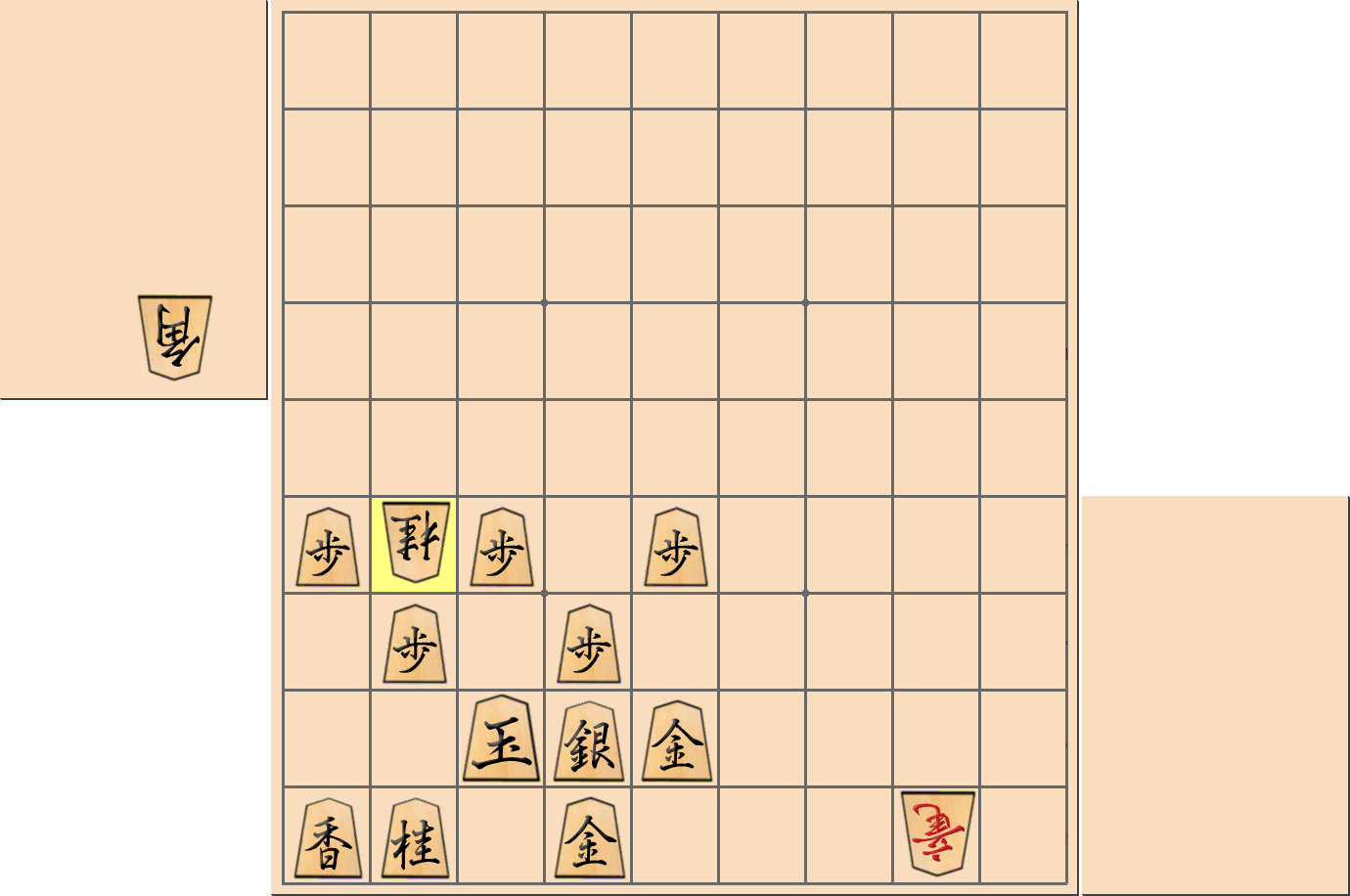

下図が舟囲い(ふながこい)の基本形です。

最小構成として、玉の配置が同じで、金2枚がその付近の一段目か二段目にいれば舟囲いと言えます。

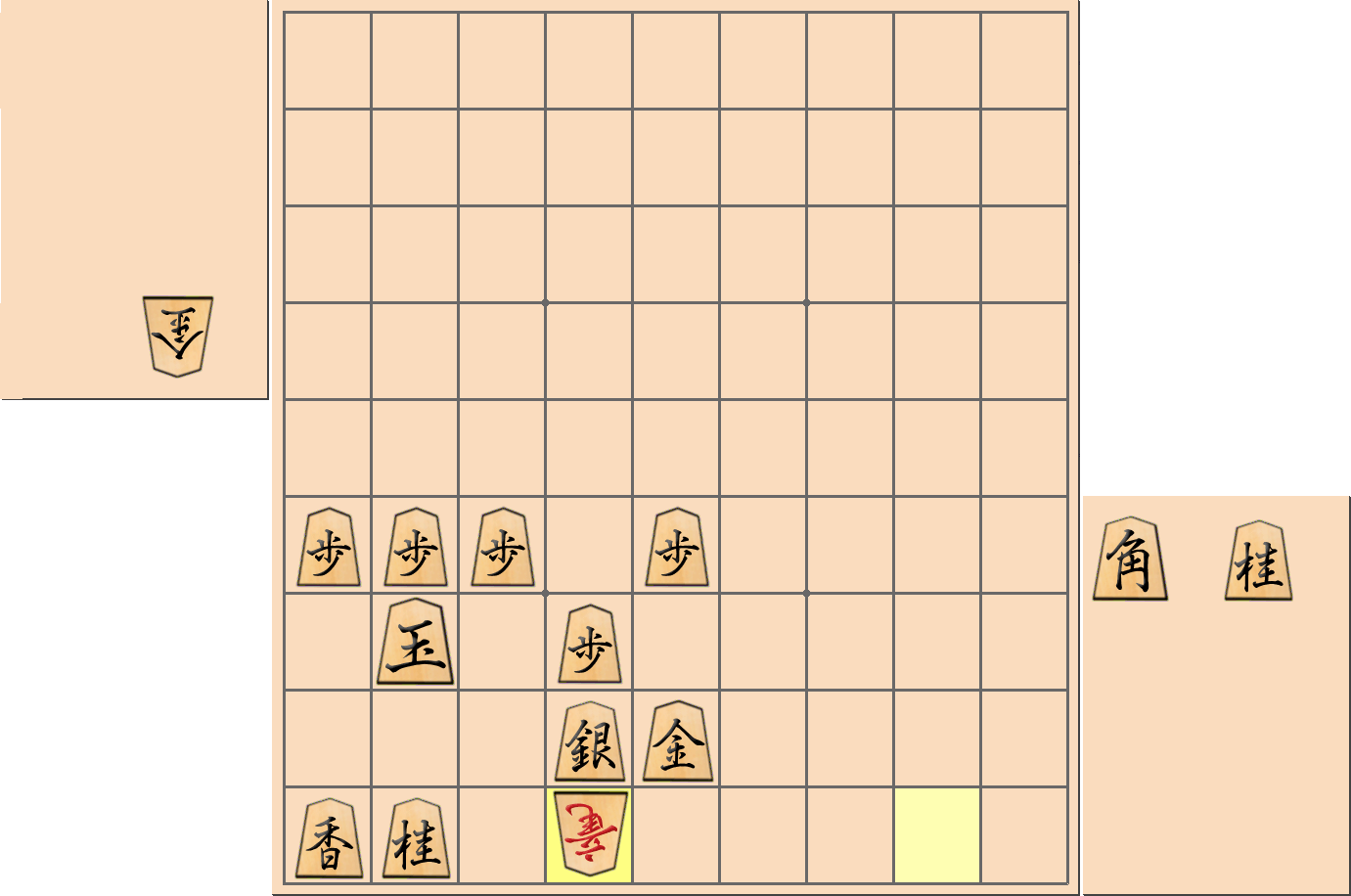

例えば、下図のような形であっても舟囲いです。

舟囲いの特長

舟囲いは主に

対抗形の居飛車側で現れる囲いです。

玉を初期位置の中央から2マス遠ざけることで、流れ弾に当たりにくくなっています。

ほとんどの駒が初期位置か、それに近いことから、

実戦では、舟囲いのまま戦うということは少なく、もう少し手数をかけて、

居飛車穴熊・

左美濃・

天守閣美濃のような堅い囲いへ進展させることが多いです。

進展させる候補となる囲いは数多く、相手の動きに応じて柔軟な対応が可能です。

近年では、短手数で程よい堅さの

エルモ囲いに組み換える指し方も増えています。

舟囲いのままで戦う場合、左銀を右斜めに進めることで中央上部を

手厚くして、

振り飛車が突破しづらい形を作る指し方が有力です。

中終盤で自玉の危険度を考慮する必要性は高まりますが、

玉の広さを生かした逃げ切りが有効となることは多いです。

舟囲いの評価

| 標準手数 | 5 手 |

|---|

| 横の耐久力 | 50 /100 |

|---|

| 斜めの耐久力 | 65 /100 |

|---|

| 上部の耐久力 | 55 /100 |

|---|

| 端の耐久力 | 60 /100 |

|---|

| 玉の広さ | 75 /100 |

|---|

| 玉の遠さ | 70 /100 |

|---|

| 囲いやすさ | 100 /100 |

|---|

| 陣形バランス | 85 /100 |

|---|

| 囲いの進展性 | 100 /100 |

|---|

※弊サイト独自の評価です。戦型や局面によって変動しますし、点数の合計が大きいからと言って必ずしも優れているということではありません。あくまでも目安としてお考えください。

舟囲いの前段階

舟囲いに組み上がる途中で、名前の付いた囲いになることは通常ありません。

舟囲いからの進展

持久戦を目指して玉を深く囲う場合もありますし、

急戦を意識しつつ、好形を目指して、部分的な組み替えに留める場合もあります。

主な相手の囲い

相手も囲いにあまり手数をかけていないはずです。

舟囲いの主な弱点

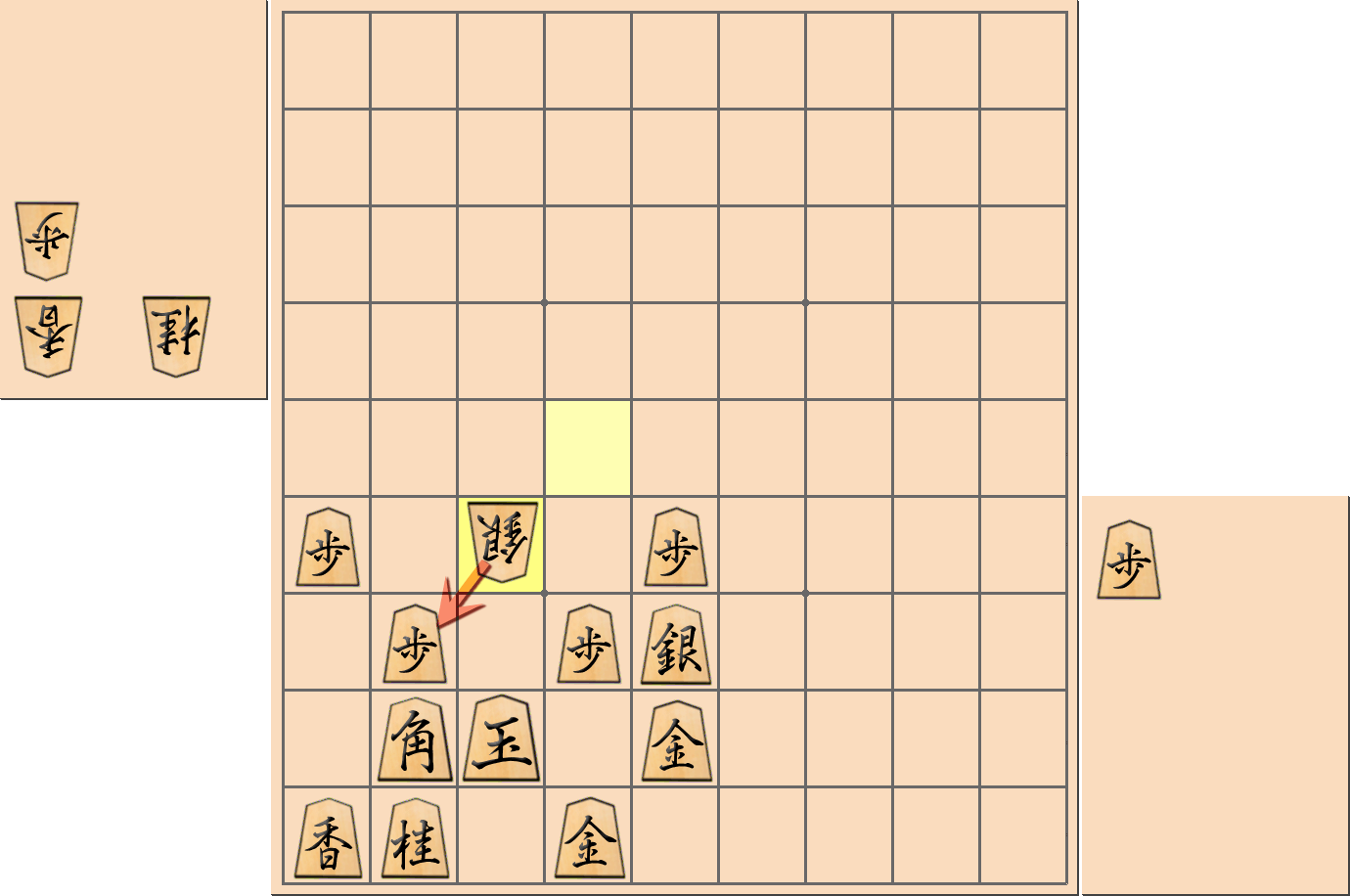

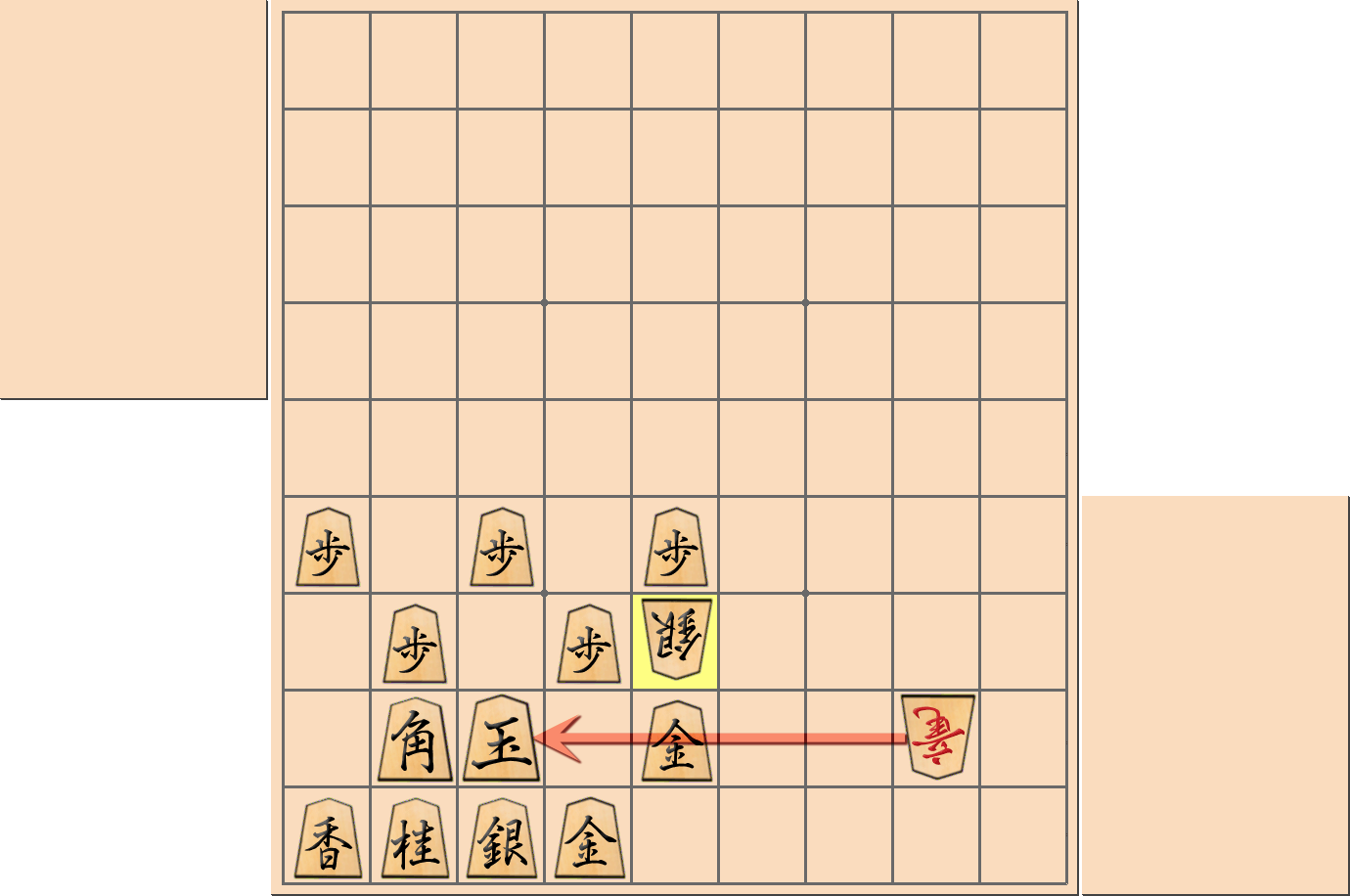

角頭を狙われると弱い

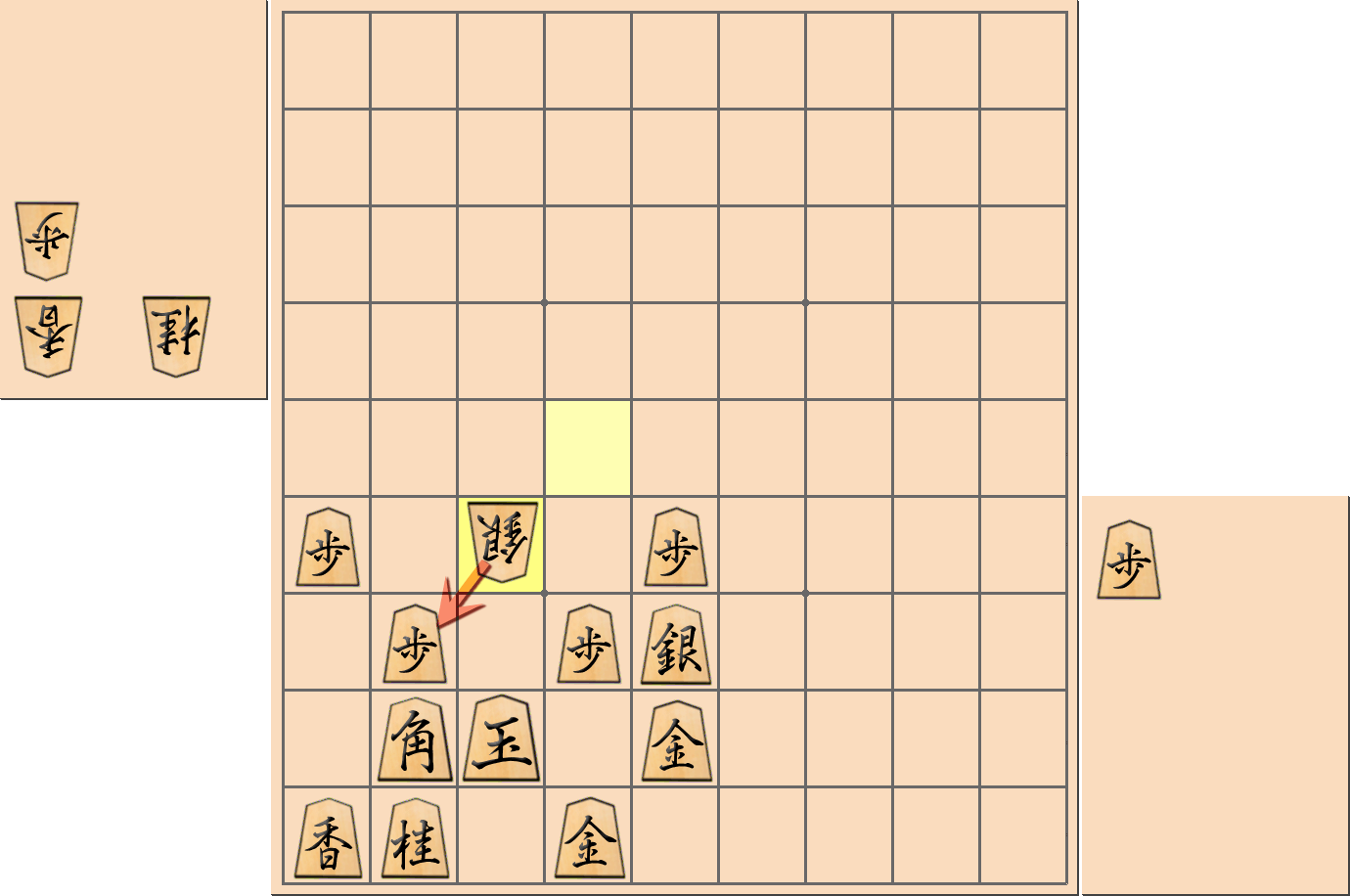

舟囲いは玉のすぐ左上が

角頭という弱点でもあるため、

下図のように銀が出てくるだけで、既に突破を防ぐことができません。

あとは角頭に向けて、桂や香を打つ、あるいはその筋に飛車を回ってくるだけです。

そもそも、こうならないように

駒組みや

仕掛けを工夫するか、

角頭を突破されても中央方面へ玉を逃げて凌げるようにしておく必要があります。

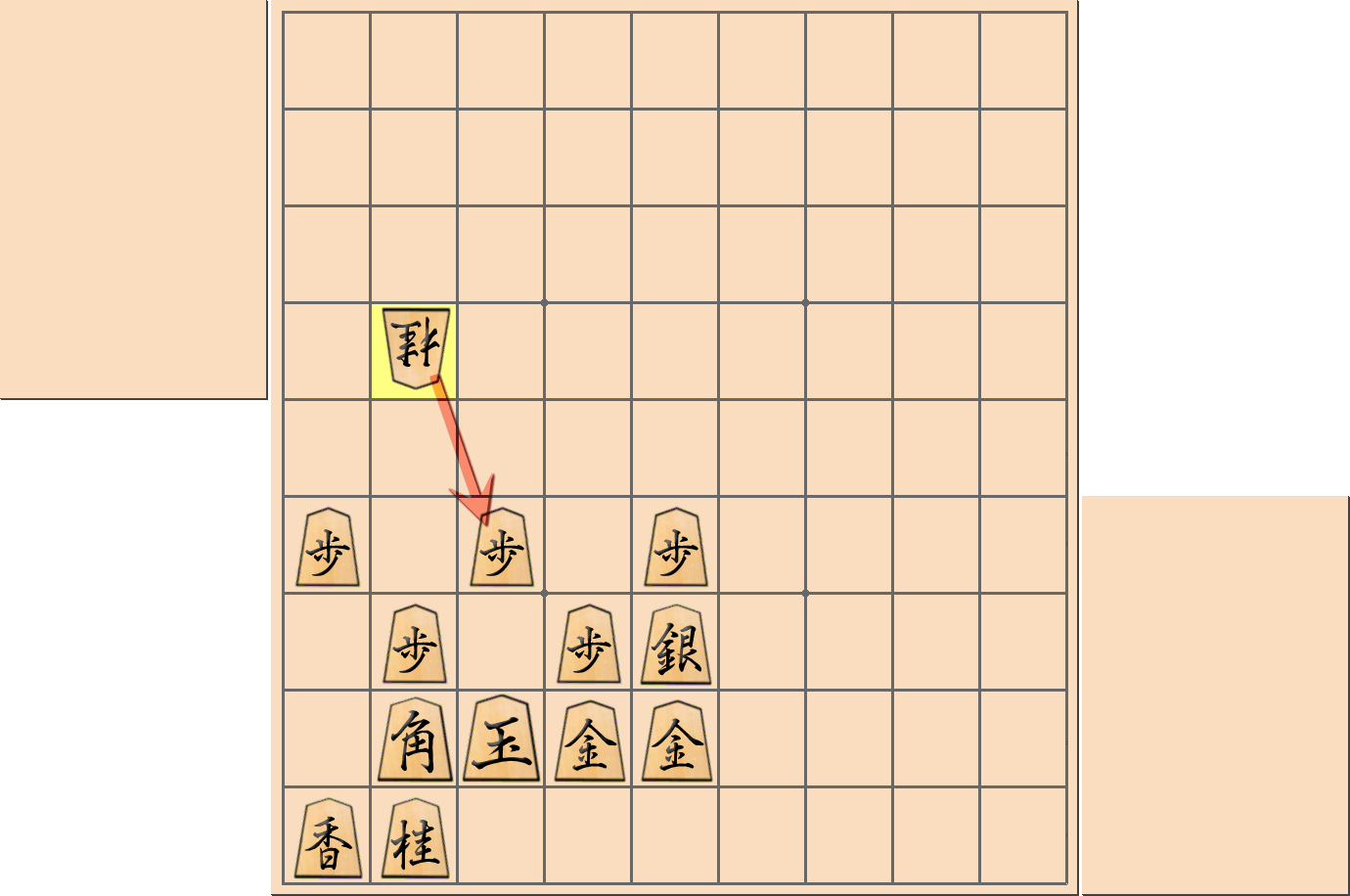

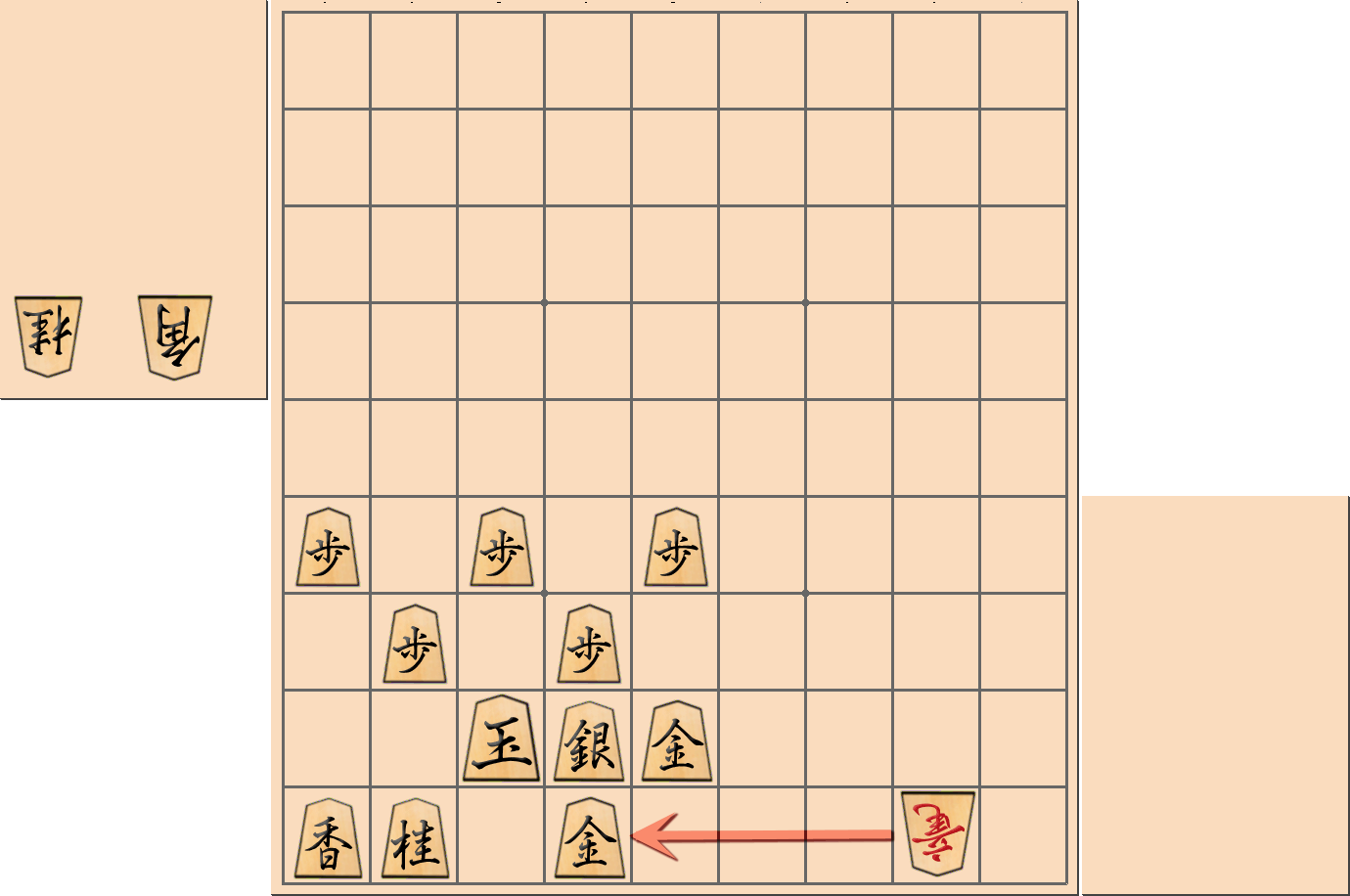

控えて桂を打たれると弱い

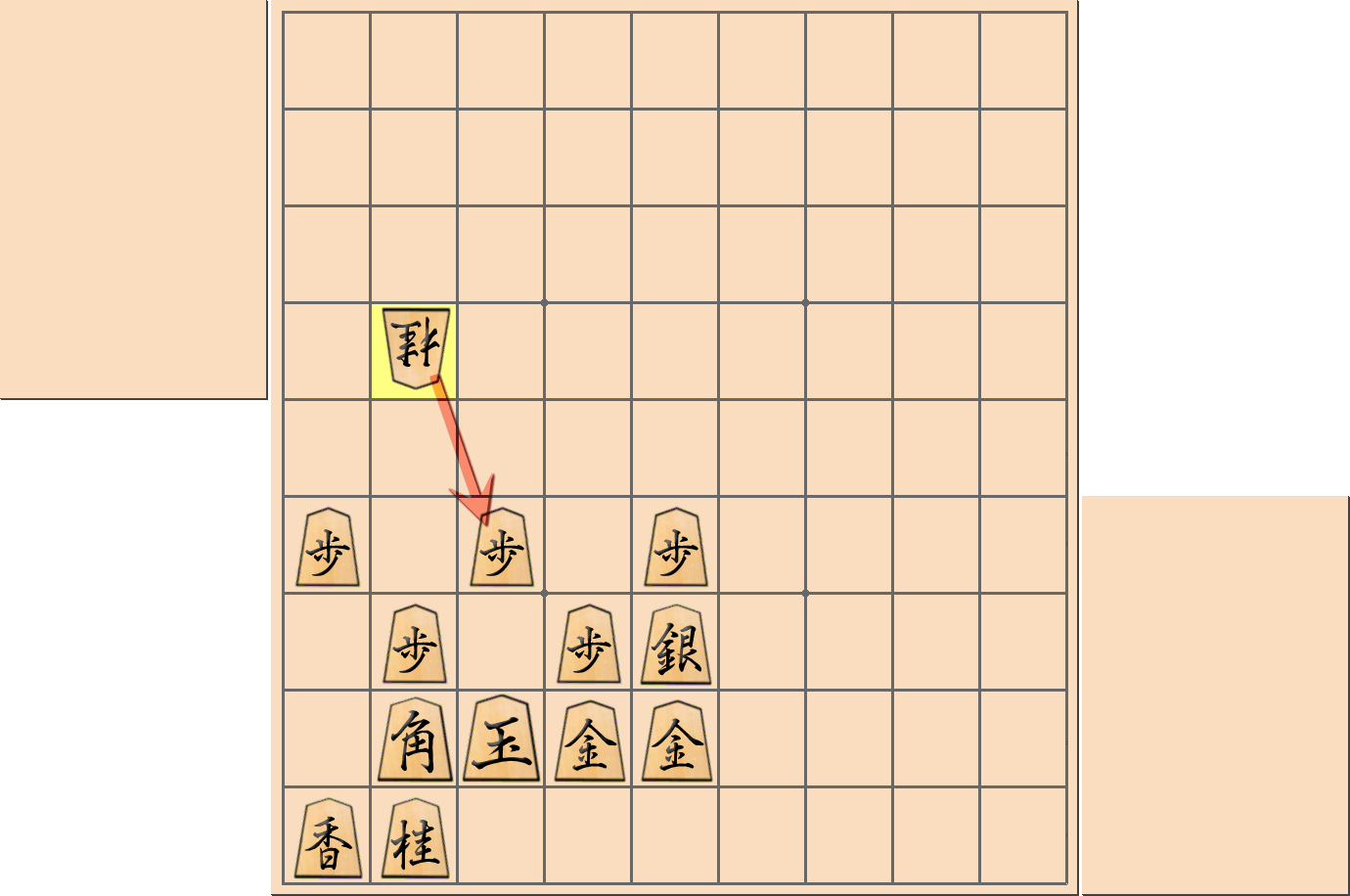

舟囲いが基本形から少し変化して、玉の右側に

金駒(特に左金)がある場合、

下図のように

控えて桂を打たれてしまうと、次の角金両取りが受けづらいです。

上図のような囲い方をしている場合、相手に桂を渡さないようにするか、

渡さざると得ないとしても、そのタイミングが重要になります。

持ち駒に銀がある場合には、

桂頭の銀でしっかりと受けることも多いです。

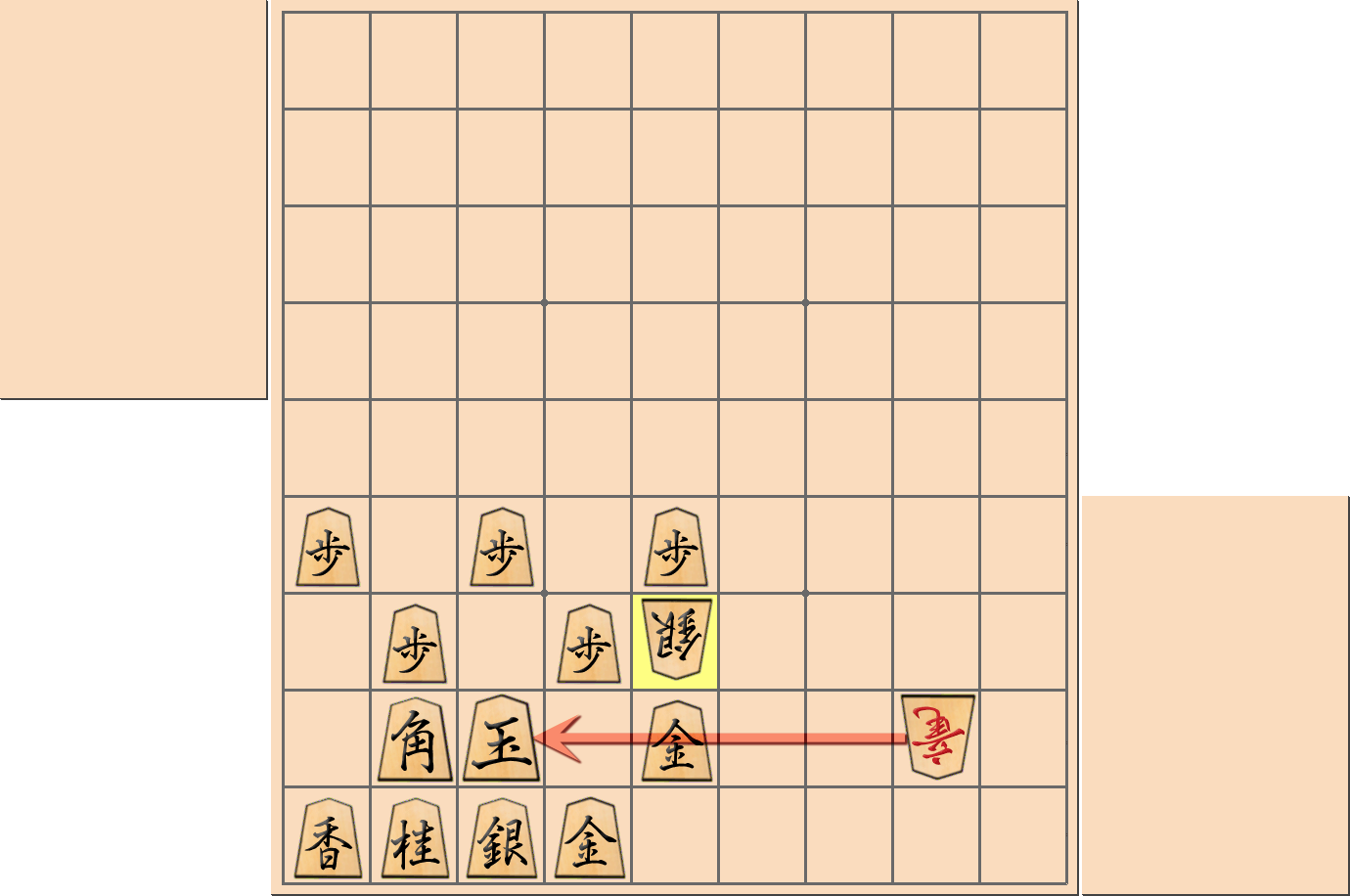

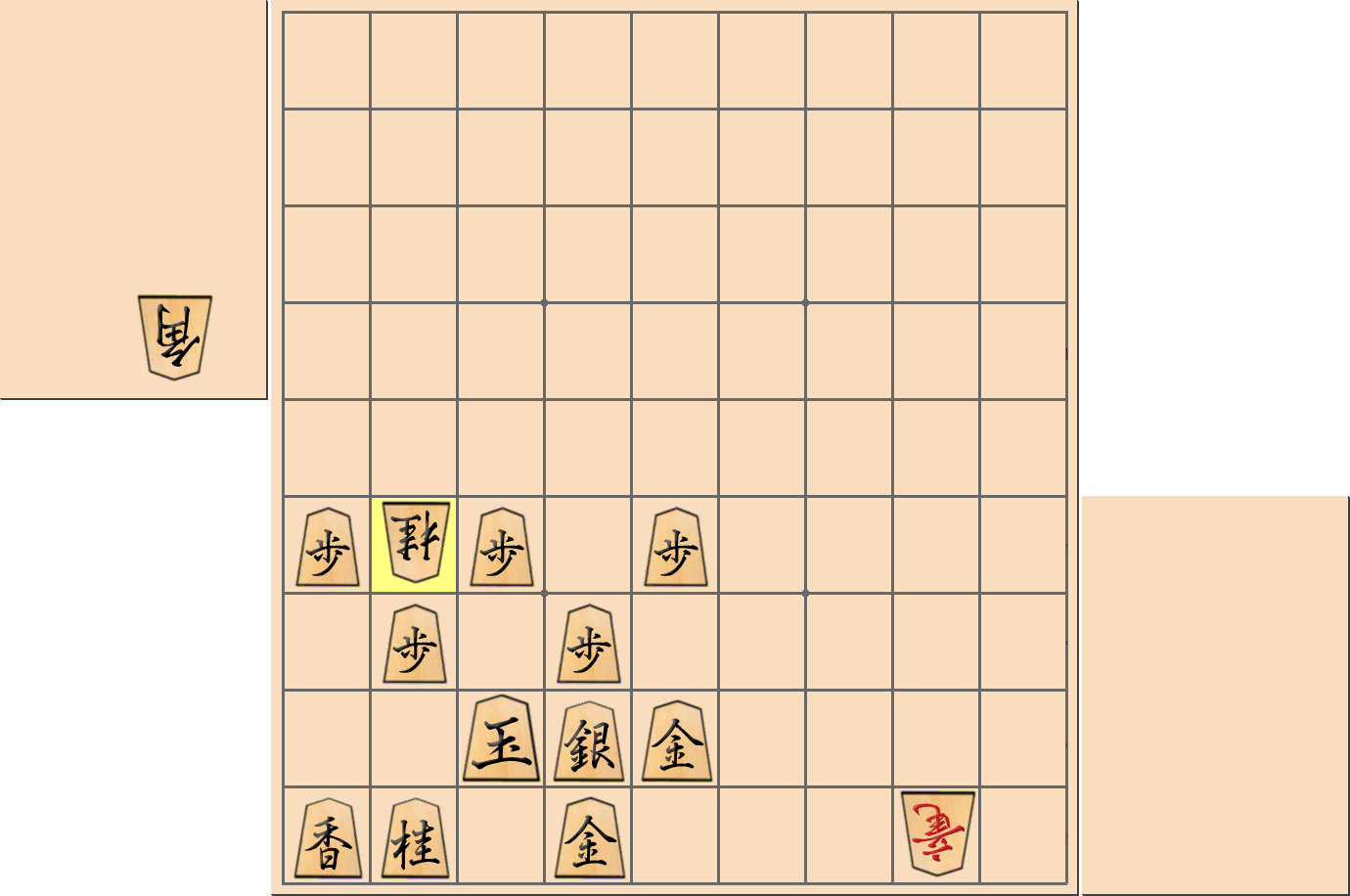

横からの攻めに弱い

舟囲いは

金駒の連結が弱く、角が

壁形になっているため、

下図のように相手に横から攻められてしまうだけでも、

手抜きができないうえに、金駒を

剥がされて受けが苦しくなっていきます。

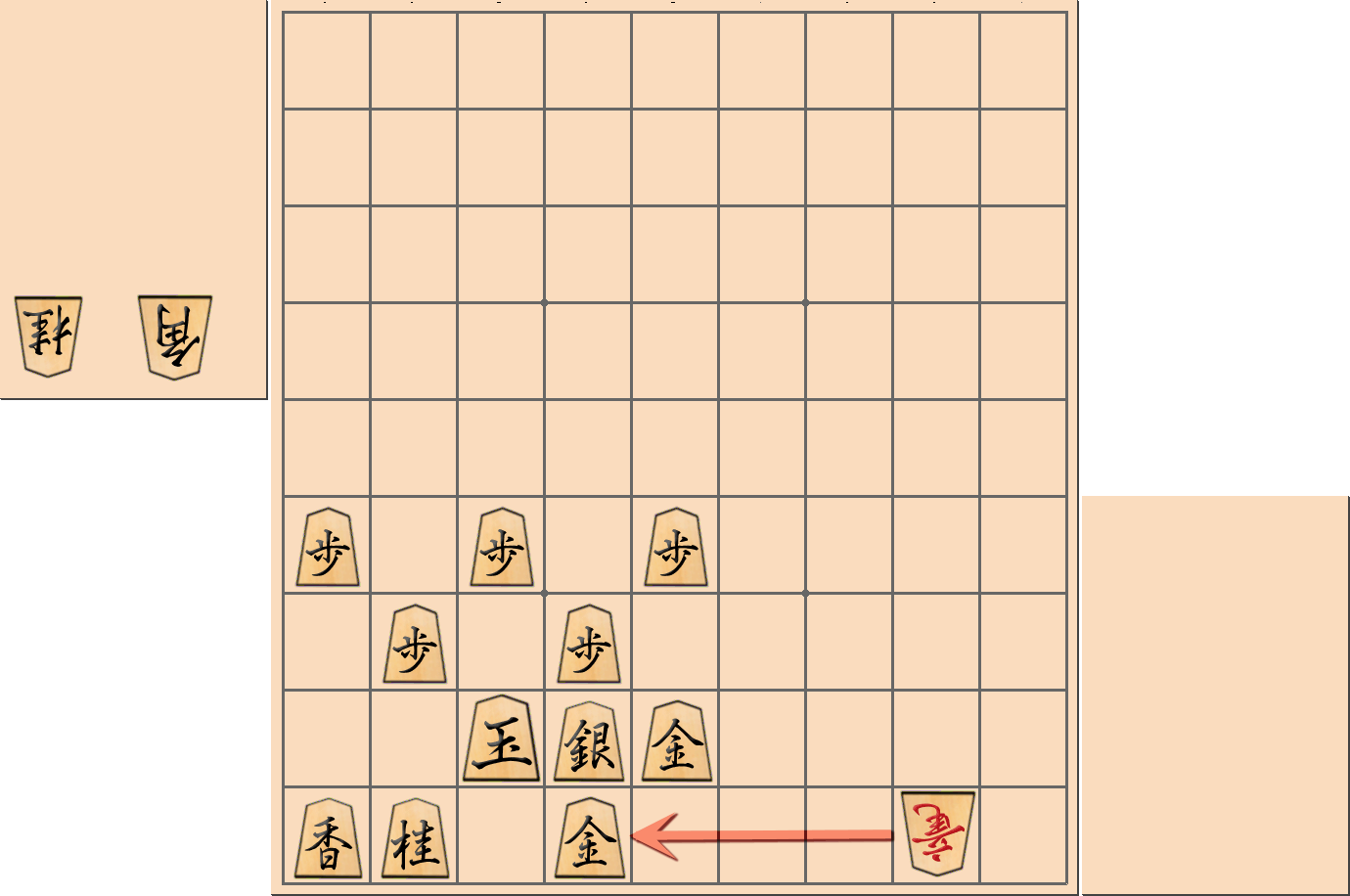

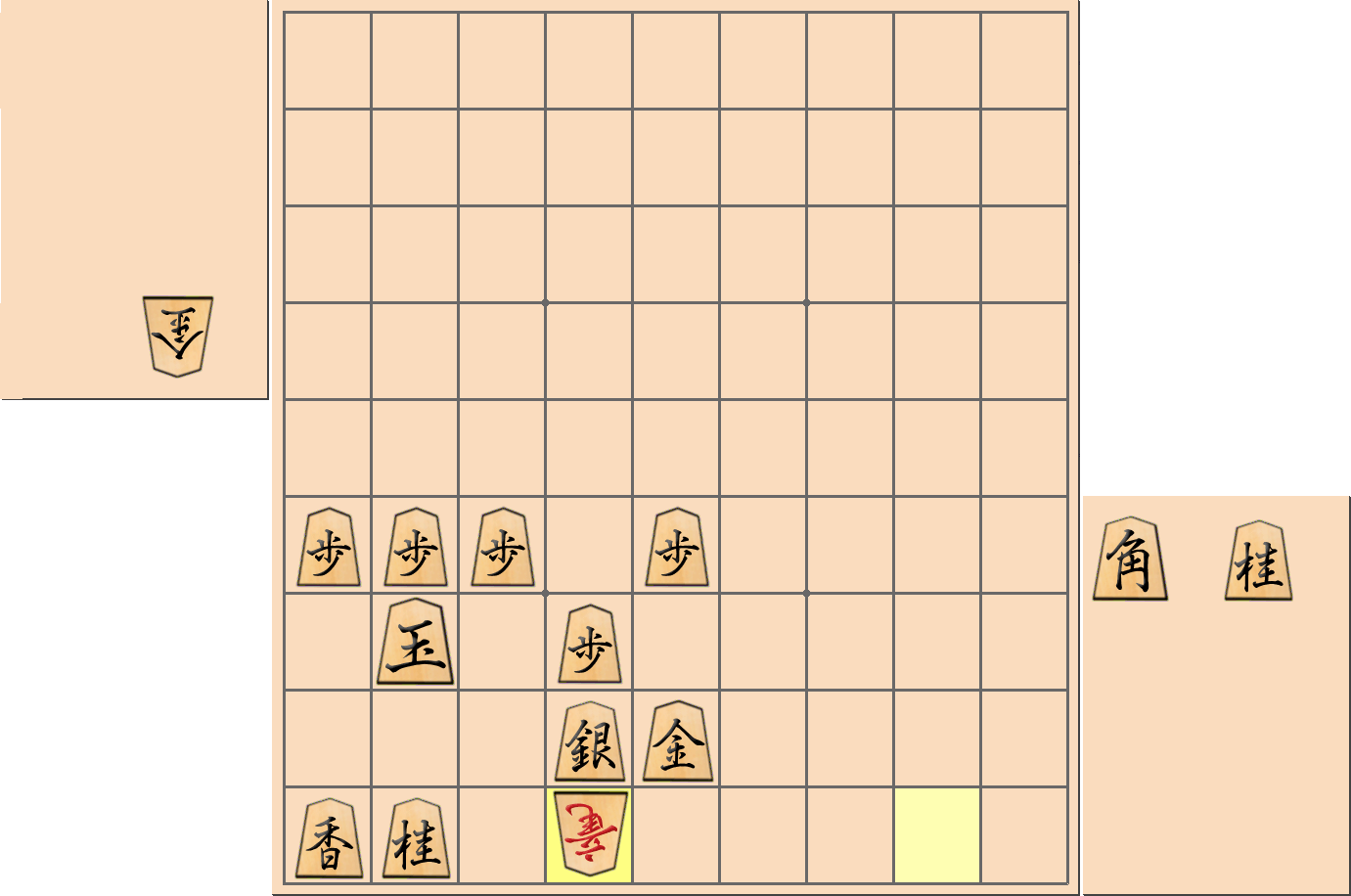

玉が動くと左金が浮く

舟囲いで

一段目にいる左金には玉でしか

紐が付いていないことが多いです。

そのため、下図のように相手の駒(特に竜・飛車)が利いている場合、

持ち駒が角と桂ならば下図のように△8六桂と

王手で

打ち捨てて、

▲同歩に△8七角をさらに王手で打ち捨てます。

そして▲同玉と取らせることで7八から離れたので、△6九竜が実現しました(下図)。

こうなると囲いが崩壊しているうえに、△8九竜と△5八竜の両狙いが受かりません。

最初の部分図においては上記以外の持ち駒でも様々な手が成立します。

例えば△8八金や△8八飛と王手をかけても▲同玉に△6九竜が生じます。

次の△7八金と△5八竜の両狙いがやはり同時には受かりません。

そして、王手でなかったとしても△8八銀と打たれると▲同玉とは取りづらく、

▲5九金引のように受けている間に△9九銀成(不成)と剥がされてしまいます。

8八にはどの駒を打たれても対応が悩ましいです。

舟囲いの一段目にいる左金を狙われている場合は、

しっかりと先受けしておいた方が無難です。